完美小说网>赐金吾讲了什么 > 第37章(第2页)

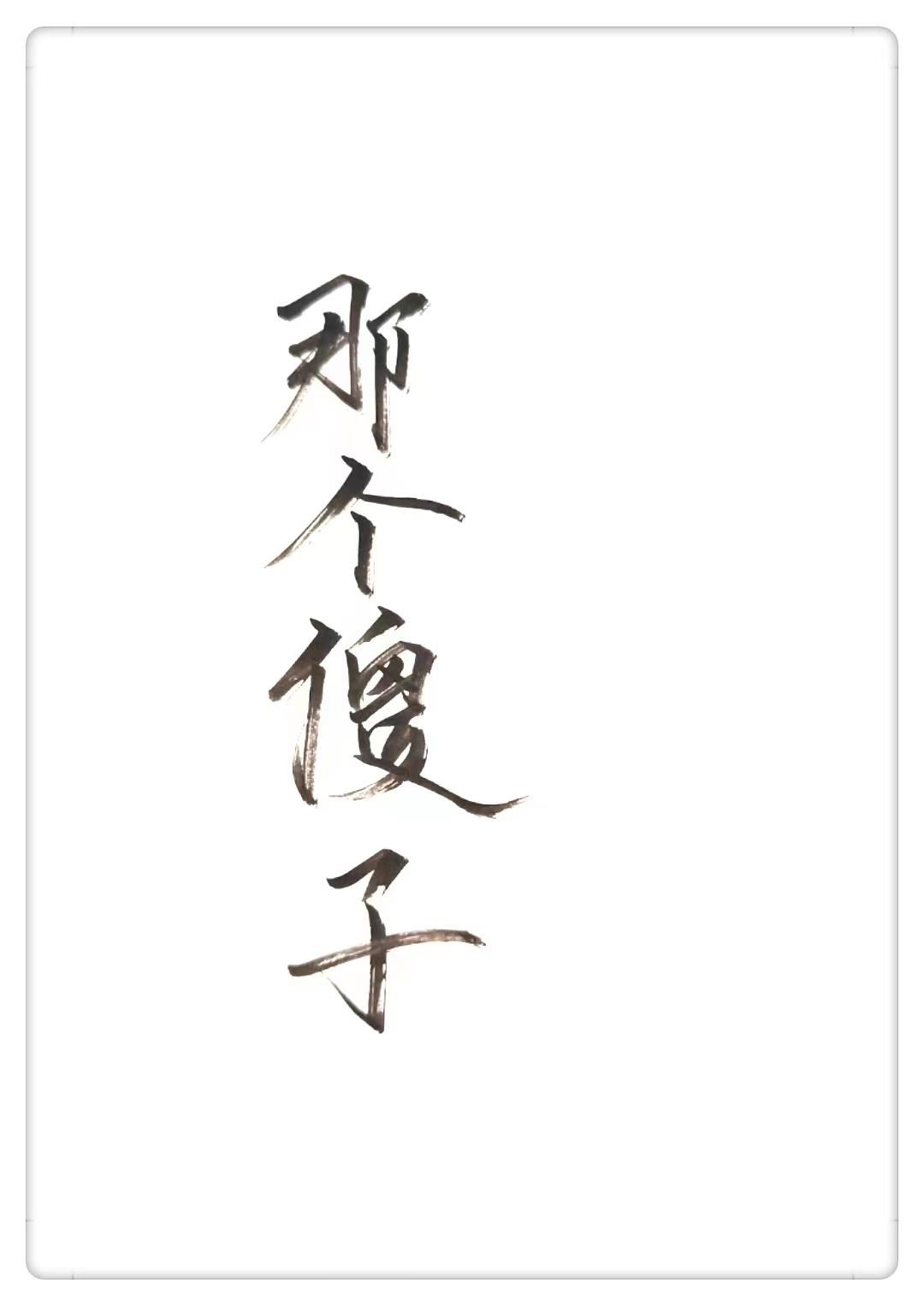

第37章(第2页)

李鉴道,“我自作主张,要她暂离虎穴龙潭地,于大世界中游历一番。”

“好,好。”

二更颔首,“老僧知你意,群青也已及笄,这一趟便算作补上成人之礼罢。”

他放下念珠串,双手合十一拜,再为李鉴托上一片薄纸、一炉香灰。当时与他腰齐平的小孩儿长成了如雪如月的弱冠青年,他却可自嘲,我共当年同白头。

“取字就不替你了,你自己做主罢。”

二更笑道,“实在没想法,再问老僧便是了。”

他话音刚落,那沾香灰为字的薄纸便被呈到了面前。李鉴拂手弯眸道:“这字我早已想好,就如此吧,”

他想起四年前的上元夕,飞奴为他带来李长卿的手书与一纸谶语,那谶语便为四字,不过“白马翰如”

。他展过字文,揣摩片刻,提灯赤脚推门而出,便见少年孟汀立于庭中。

白驹已备好,似翰鸟般前驱,轻捷而又自由。

于是此刻,薄纸之上,二字翰如。

李鉴起身,对二更一拜,再转身向先前停过先帝灵柩的普明殿拜下。孟汀在身侧,他与孟汀相对平揖,背过身来,跪坐下道:“烦请侯爷为我束发正冠。”

他闭起眼,感到散发被绾起,那动作轻柔而珍重。心怀却已飘得很远,落到当日古原,他骑着白马奔到天地尽头、落日之下,以往从未如此,万物却在那一刻舒展开来。

逐渐清晰的是,究竟所求何物。

白马。李翰如。

回太极宫时李鉴已走不动了,孟汀派人去侯府起马车,又不太放心,给钱穆报了信。如此才知,李鉴并非是兴起而来大相国寺,而是早已想好不在宫城里过千秋万寿,到大相国寺还一个经年的旧愿。

“陛下不曾信命,更不信卜辞。”

钱穆在手信中道,“白马翰如,前驱不已。他认定之事便一定会做,如取此二字,亦如掌此天下。”

就算穿剑入柳、血染白袖。

天色将晓,四周仍是昏昏。孟汀骑马在马车侧跟着,待到了朱雀门外,众人下马,李鉴拨了帘子要下来。他手掌的伤口很深,抓握扶手时眉头止不住地皱,只那一瞬,孟汀拉开他的手,将他半抱着扶了下来。

“还能骑马吗?”

李鉴摇头。

他再没精神同孟汀打趣,疲倦如山一般压下来。这几日的事一件件陈放,从遣人查账到此时,几乎没一刻停过。伤了病了也好,他想着,起码能安歇,再无理由去问别的事了。

而这还只是刚开始。长此以往与李正德耗,天命绝不会站在他这一边。假若他撒手,群青还未可肩托泰山,李正德必然上位。到时,许鹤山的归涯司与钱穆的林泉梦,一个都保不了。

这些大可不必计量。除非身死,他必达所求,而若真有一日一切停止,他此生寡然惨然,没什么可留恋的。

他一直以此为甲胄,直到发觉自己分明是会留恋的,一如世上所有鳏寡孤独、英雄懦夫。就算长风过尽,他独立寒春,于内里残破的身躯外褪去一切缜密,还是会不可抑制地、绝望地,留恋某一个人。

“那我们慢慢走进去。”

孟汀侧过身道,“或者,我再背你一次。”

那就,再背一次。

李鉴将脸贴在他颈侧,卸了力气,浑身重量都落在孟汀身上。宫门一开,长风灌过来,他头一次发觉太极宫如此之大,台阶层层迭迭,似从天上来。